トップページ > 私の旅行記 > 沖縄旅行記 > 沖縄旅行2016 > 沖縄旅行2016-1日目 > 沖縄のヤモリ

沖縄旅行で出会ったヤモリ

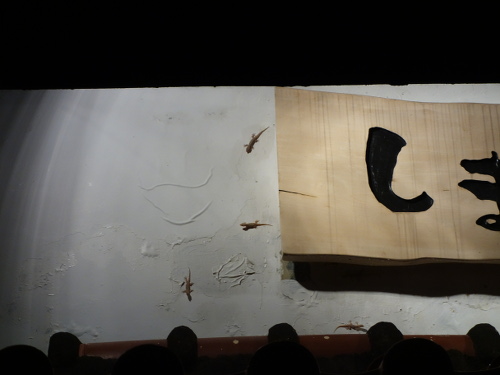

私はしまぶた屋のライトアップされた看板のところにいるヤモリを毎年見るのが楽しみになっています。2016年9月7日の夜はしまぶた屋だけでなく、ザ・ブセナテラスのサウスタワー1Fのファヌアンの近くの壁にもいました。けっこう近くで見ることができて面白かったです。

2016年9月7日20:23撮影。

2016年9月7日20:23撮影。

2016年9月7日20:23撮影。

2016年9月7日20:23撮影。

2016年9月7日21:43撮影。

2016年9月7日21:44撮影。暗い方に移動しました。

2016年9月7日21:44撮影。

2016年9月7日21:44撮影。少し近づいてみました。

2016年9月7日21:44撮影。明るい側に移動してきました。

まとめ

少しサイエンス的なテイストで書いてみます。ヤモリが重力に負けずに壁にくっついていられるのはそれぞれの足の裏に約50万本ものへらみたいなのが付いていて、その1本1本にファンデルワールス力という弱い力が壁との間に作用しているからなのです。弱い力だからこそ脱着ができるわけで、もし、磁石のような強力な引力であったら、ヤモリは壁にくっついてそこから1歩も動けないでしょうね。弱い力だけど、作用点がたくさんあるからトータルでは大きな力になるのです。専門用語では多点相互作用(multipoint interaction)といいます。生体系でよく利用されてる原理です。掛け算で考えるといいですね。例えば綱引きで大きな力で少人数と、弱い力で大人数で、体重×人数の値が同じであったら引き分けになるという便宜的な考え方です(実際は綱引きはもっと複雑な要因が作用するでしょうが、そういうつっこみはここではナシということでお願いします)。たくさんのへらで、1個1個の吸着力は弱くても、たくさん集まればトータルでは強くなると考えればわかると思います。壁からの足の脱着のしやすさは、その弱い吸着力だけどたくさんあるからなせる技だということです。つまり、ヤモリ自身がコントロールできるのは弱い力だからだと私は理解しています。

このように、ヤモリの足のナノ構造はナノテクにおいてすばらしいお手本となるわけです。接着剤の考え方も同様です。

今日はちょっと科学してみました。

ヤモリはいつ見ても可愛いですね。

それでは、また。

Tweet