トップページ > 果樹の栽培記録 > 最も小さかったアボカドEの種の観察と水栽培

卵型のメキシコ産アボカド3個の中で最も小さい種の観察と水栽培

2016年12月12日に買ってきたメキシコ産の3個のアボカドD, E, Fのうち、アボカドEの種が最も小さいものでした。その種の形や色などを観察した後、水栽培を始めました。

2016年12月15日

スーパーから買ってきたメキシコ産アボカドEを3日後に割りました。

2016年12月15日

アボカドEの種が32gでした。皮の色は薄めです。

2016年12月15日

このアボカドEの種はかなり丸いです。

2016年12月15日

アボカドEの種の頂部を上から撮影。

2016年12月15日

アボカドEの種の底部を撮影。

2016年12月15日

アボカドEの種の皮。底部付近はうまく剥がれませんでした。ぱっと見、油取り紙のようにも見えます。

2016年12月15日

底部付近に薄皮が少し残っています。

2016年12月15日

反時計回りに90°回して撮影。

2016年12月15日

反時計回りにさらに90°回して撮影。

2016年12月15日

反時計回りにさらに90°回して撮影。

2016年12月15日

アボカドEの種の底部。

2016年12月15日

アボカドEの種の頂部。

2016年12月15日

アボカドEの種の頂部。ジグソーパズルの噛み合わせのようになっているようにも見えます。今後、底部が割れてきても頂部がうまく開かないようだったら、包丁で上面を数mm切り落とすか、割れ目に沿って切り込みを入れて、噛み合わせ部分を切り離してしまう方法があります。経過を見ながら判断します。

2016年12月15日

卵ケースに入れて水栽培します。上段の左からD, E, Fの種。3個の中では最も小さいことがわかります。

2017年1月8日

EはDより先に亀裂が広がっていました。

2017年1月8日

上段左端から2番目がアボカドEの種です。

2017年1月14日

底部が開いてきたので鉢植えにしようと思います。

2017年1月14日

横から見ると底部が広がっていて、頂部がくっついています。

2017年1月14日

頂部はジグソーパズルのピースのように噛み合っています。

2017年1月14日

カッターで切り離しました。最初は内側から外側に向かって切りました。そのあと、写真のように外側から内側に切りました。切り離したことで、芽がまっすぐ上に出て来ることが可能になります。

2017年1月14日

野菜と花の培養土で鉢植えにしました。

2017年1月14日

アイスクリームの棒を立てて目印にしました。水を遣りました。メキシコ産のアボカドの実生はすでに2本育っているのですが、できるだけ多く育ってほしいです。開花の時間帯がずれてほしいからです。

2017年4月27日

この2週間で発芽して急に生長しました。後日(正確には覚えていませんが1ヶ月以内に)、土で底上げしました。

2017年5月30日

だいぶ生長しました。

2017年6月7日

葉っぱの様子がおかしいです。下の2枚は触ると簡単に落ちました。

2017年6月7日

けっこうボロボロに枯れています。根がおかしいのではないかと思いました。

2017年6月7日

そこで、根鉢を崩してみました。

2017年6月7日

アボカドの根はけっこうこぢんまりとした感じです。

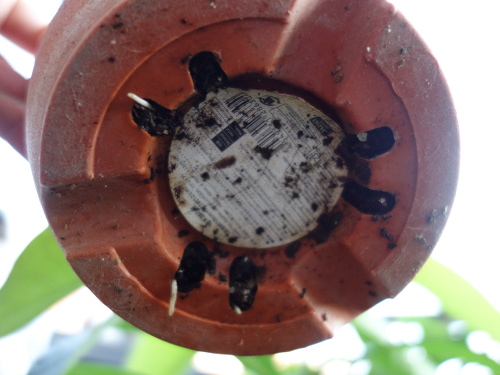

2017年6月7日

この鉢はどんぐり型でけっこう大きいアボカドの種No.1を植えてあったもので、種のまわりにはレッドグローブというぶどうの種が20個前後と、お手製ブロッコリーの種1個が蒔いてあります。

2017年6月7日

中央だけ大きめに掘って、まわりはできるだけ土が動かないように移植しました。レッドグローブの芽が出て来るかもしれないからです。ブロッコリーの芽はちょっと厳しいかもしれません。

2017年6月7日

植え替え完了。これで葉っぱの状態が改善されるかどうか見て行きます。

2017年6月15日

葉っぱが2枚になり、さらに枯れてきました。そこで、再び植え替えることにしました。

2017年6月15日

下からは根が少し出てきていました。

2017年6月15日

種がかなり浮いた形で植え付けました。双葉として見てみるとまた一味違います。緑色がかなり濃くなってきています。

2017年8月13日

盆休みに帰省する時に持って帰りました。アパートのベランダの猛暑に耐えきれないからです。

2017年8月14日

写真左上に写っているNo.11とNo.19は葉っぱが正常です。これがベランダで熱にやられて葉っぱが落ちてしまったEとの違いです。

途中経過

このアボカドEは果実の大きさに対する種の大きさの割合は果実の密度からみて3個のうちで2番目でした。つまり、アボカドDの種より大きい種が入っていると考えられました。言い換えると、アボカドDの種がアボカドEの種より小さいというのが当初の予想でした。しかし、実際はアボカドDの果実が大きかったため、アボカドDの種の方がEのみならずFの種よりも大きいという結果になってしまいました(D>F>E)。よって、アボカドEの種の大きさ自体はこのシリーズでは3番目(最下位)になります。私がこれまで見てきた中で持っている印象は、大きくて丸い種は発芽しにくく、発芽してもうまく生長しないというものです。そうであれば、同系統の種の中でもこの種Eのような比較的小さな種の発芽挙動はどうなるのかを調査するのがこのページにおける検討の目的です。いろいろなタイプのアボカドの種がありますが、どのタイプが発芽しやすいのかを観察するには水栽培が適していると考えています。水栽培は容器と水があればできますが、土を使って鉢植えするとなると、培養土と鉢のみならず、定期的な水遣りが必要ですし、置き場所に困るだけでなく、種の観察が困難です。掘り返しでもしない限り土の中の様子を知ることができないからです。その点、水栽培は種を指でつまんで持ち上げたり、ひっくり返したりして、いつでも肉眼で確認することができるというメリットがあります。

2017年1月14日に鉢植えにしました。ここから先は水栽培の時のような根の観察はできません。

2017年4月27日現在、この2週間で発芽してグングン伸びました。

2017年5月30日現在、順調に伸びてきました。

2017年6月7日現在、どんぐり型でけっこう大きいアボカドの種No.1を別のプランターに移植して、その跡地にアボカドの種Eから発芽した実生苗を移植しました。レッドグローブの種も発芽するかもしれません。

2017年6月15日、再び植え替えることにしました。葉っぱは減って、しかも枯れてきたからです。植え替える際に、レッドグローブの種が混ざった土は移植先の浅いプランターの底に敷きました。よって、レッドグローブはもう発芽しないと思います。アボカドの種は、地表に露出していた部分はクロロフィルが生成して緑色になっています。

2017年8月13日に実家に持って帰りました。

2017年11月4日現在、完全に枯れていました。よって、アボカドEの栽培はこれで終わりです。

Tweet