こんにちは。熊の実です。

先日、2017年1月14日と16日で、熊本に大きな地震が来てから9ヶ月でした。この9ヶ月はとても長く感じられました。

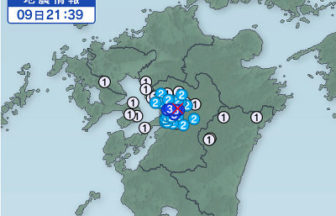

2016年4月14日と16日の大きな揺れからの1ヶ月の間には、度重なる余震があったことでテレビのテロップに出る震度の数字と体感した揺れが自分の中でリンクし、「今の揺れは震度4」とか、「今の揺れは震度2」とか、だいたいわかるようになってしまいました。また、「今のは震源が熊本地方」とか、「今のは離れたところが震源地」といったぐあいに自分たちの下が震源の時の揺れの特徴がわかるようになってしまいました。これはどういうことかというと、地震の時、最初に掘削機で道路を掘削しているような音のあとにドスンと来るような感じで持ち上がるような揺れがあった場合は、震源が自分たちの下にありました(すなわち「熊本地方」)。一方、下から突き上げるような感じではなくてゆらゆらと横にゆれるように始まった場合は、地震は自分たちの所からは遠い場所、例えば、阿蘇地方とか、宇城地方とか、大分地方とかいった感じです。このようなことがわかるようになっても何の自慢にもなりませんが、そのくらい頻繁に、しかも長期にわたって余震があったということを言いたいだけですので、ご容赦ください。

ここで、いろいろなことを忘れないように書き留めておこうと思います。誰かの役に立つかもしれません。

熊本地震を経験して気付いたことなど

コンビニ

コンビニは震災直後の食料や水の調達には役立ちます。しかし、3日目ぐらいから閉まります(物流が麻痺していて物資が入ってこないのと、店長自身も被災者であることから)。また、震災直後に2リットルや1リットルの水やお茶は先に売り切れて、1リットルのコーヒーとか紅茶とかジュース類は残っていました。やはり普通の水が重要。食べ物の方は、最初に売り切れたのは水とパンやおにぎり、総菜類。意外に残っていたのはカップ麺など。

コンビニは不安を和らげ、情報を共有できる場所といえます。電気が点いていて人がいるだけで安心します。コンビニの電気が消えてからは、営業していないということで駐車場では基本的に車はいなくなりました(車中泊する人も若干いたようですが)。

車で行動している人の多くは公園とか小学校に避難していたのかもしれません(確認していませんが)。アパートで道を隔てたところにある民家の人が出てきていたので、電気が消えている家の人はどこに行っているのか聞いてみたところ、近くの小学校に避難している人が多いようだと言っていました。

咄嗟の行動で結果的に良かったこと

16日の2回目の大きな地震の直後にやったことは、風呂に水を貯めることでした。14日の揺れのあとに水が濁ったので、今度は断水するかもしれないと思ったからです。咄嗟にそういう行動に出ていました。結局深さ15cmほどになったところで水は止まりました。濁っていました。これは飲用ではなく、トイレの水に使うためにとった行動でしたが、結果的に水道が復旧するまでの10日ぐらいの間にトイレの問題は発生せずに済みました。地震で水道管がダメージを受けても、すでに水道管に入っている分はチョロチョロ出て来るので、それを貯めておきました。でも、これをみんなが同時にやったら出ないかもしれません。なぜならば、水道が復旧してからも、多くの住民が使う時間帯は水圧は低く、ガスが点火せずお湯が出なかったことがあったからです。そういう時は早朝とか時間をずらすとうまくいきました。

本震の直後に貯めた水

時間が経つとサビか砂かわからないものが沈殿していました。余震で幾何学模様が出来ていました。けっこう細かく揺れていることがわかります。トイレを流すための水を洗面器で掬ったら左側の模様は消えてしまいました。

余震の細かい揺れがわかる沈殿物の幾何学模様

なお、洗面台には水は貯めない方がいいです。余震ぐらいの揺れでも水が床に零れ落ちることがありました。震度6では揺れで水が飛び出し、床がビチャビチャになりました。もちろん、貯める量にもよりますが・・・。

ラッキーだったこと

わりと新しい2階建てアパートの2階だったことは良かったと思っています。もし、1階に住んでいたら2階が崩れてくるかもしれないという不安で、部屋にいることができず、避難所生活、または車中泊を余儀なくされていたでしょう。

アパートの駐車場は立体駐車場でもなく、アスファルトの広場で、倒れてくるものもなかったことで、車の被害の心配はしなくて済みました。

車を持っていたことで、いざとなったら車中泊すればいいと思うと多少気が楽でした。また、他県に避難するにも車があれば何とかなると思うと、気が楽でした。ガソリンはたまたまほぼ満タンだったことも良かったと思います。

コンビニがアパートから50mぐらいしか離れていなかったことで、人がいると夜中には声が聞こえてきたりして、人がいると安心しました。また、人の行動がわりと把握できました。

それと、アパート暮らしだったことでしょうか。家賃は捨てているようなものだからもったいないとよく言われますが、持ち家だった場合は地震の被害を受けた時に一気にマイナスに変わることがあります。アパートの場合はいざとなったら引っ越すこともできるので、そういう意味では悪くはありません。

風呂はどうしたか

ガスの復旧は本震の2日後ではわりと早かったにもかかわらず、水道水が出なかったので風呂には1週間以上入れませんでした。水道が復旧したのは10日後ぐらいでした。でも、汚れ死にはしないという感じで、あまり気にしませんでした。というよりも、またいつ何が起こるかわからないという不安の方が大きかったので、不急不要の外出も控えていて、わざわざ遠くの銭湯に行くこともしませんでした。万が一のため、ガソリンは無駄遣いしない方がいいです。

断水は10日と長かったけど電気はすぐに復旧したのは不幸中の幸い

電気は16日の本震のあとに1時間ぐらいで復旧したので、それだけでもかなり助かりました。レンジでチンができたのは、食事の準備の面でかなり大きかったです。これが電気も水もだったらかなり大変だったと思います。ガスは2日後には復旧しましたが、余震がひどかったので、ガスコンロでの調理は危ないのでできるだけせずに、レンジでチンできるものを食べていました。断水は10日で解けましたが、みんなが水を使う時間帯は水圧が下がって、風呂のお湯が出なかったので、早朝とかに時間帯をずらすとうまくいきました。

震災割り

メガネが震災割りで半額で済んだので、5万円ちょっとのものが2万円台で済みました。

携帯電話の機種交換で震災割りがあったことは嬉しかったです。若干安くで機種交換できました。さらに、充電器が無料になりました。

ほかにも地震に関する割引サービスがあったようですが、自分たちで使わなかったものが多いので詳細は不明。

普段から備えていて良かったもの

飲み水や調理用の水は妻の実家から20リットルのポリタンク2本に入れて持ってきてくれたので、PETボトルの2リットルに小分けして使いました。普段からPETボトルはある程度キープしていたので良かったと思います。置き場所の問題はありますが、熊本地震以来、ポリタンク数本も備えています。

懐中電灯と予備の電池(単1, 単2, 単3, 単4)

携帯電話

ICレコーダーとイヤホン(ラジオが聴ける)

ポータブルラジオ

予備の蛍光灯

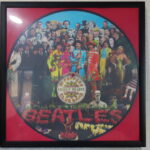

オーディオラックの足の車輪にはゴム製のキャスター皿を四隅に1個ずつ合計4個敷いておいて良かったです。私はたまたまそうしていたのですが、これがすごく効果的で、本震の日でもラックが移動しなかっただけでなく、いちばん上に載せていたレコードプレーヤーも落ちませんでした。ゴムが緩衝材になってくれたおかげです。ただし、両側の割と安定なスピーカーが倒れていたので、キャスター皿の効果は明らかです。

CDラックも倒れて、CDが床に散乱していました。タンスも倒れて、レンジなどを載せていたラックの上に倒れたのでタンスの引き出しの木目に傷がつきました。タンスの後ろの壁にも傷がついていました。それゆえ、14日の1回目の揺れのあと、また倒れることを想定してタンスの前には布団を置いていました。

さらに備えておくべきもの

サランラップは必需品です。皿等に敷いて食べ物を載せれば、皿を洗わずに済むので、水も使わなくて済みます。

古新聞や、ポストに入れられるタウン情報などもこういう時は役に立ちます(コップや茶碗や皿の破片を片づけるのにも役立ちます)。

スリッパ

軍手

懐中電灯

ジョギングシューズ

使い捨ての皿

割り箸(普段からコンビニでもらったものをためておく)

紙コップ

PETボトル

カップラーメンなど

アウトドアが趣味の人でテント等を持っている人は、車中泊や公園で寝泊まりするのに役立ちます。

寝室には家具は置いてなかったので良かった!

私達は寝室(和室)にはタンスとか、大きな家具は置いていなかったので、倒れてきませんでした。隣りの部屋のタンスは倒れていたので、もしそれが寝室にあったら私達の上に倒れてきたでしょう。和室だったので、畳の上に大きな家具を置かなかったのはラッキーでした。寝るところには大きな家具は置かない方が良いです。

本震の時に蛍光灯が顔の付近に落ちてきましたが、羽毛布団の上に落ちたので割れずに済みました。

その他

普段車は乗り入れることのない近所の公園の門が開けられて、車を乗り入れて車中泊している人が多かった。

公園に給水車が来ていた時には、かなり長い行列ができていました。

よく行っていた3階建てのショッピングモールは入り口が崩れている映像をテレビで見ました。3階の商品が1階に落ちてきていたと聞きました。もし昼間に大地震が来ていたらかなりの犠牲者が出ていたかもしれません。

小学校の校庭は駐車場になり、体育館は宿泊する場所、避難所になっていました。

私達は配給はもらいに行きませんでした。できるだけ備蓄していた分と買ってきた分で対処しました。

長いこと断水していたので、キッチンの配水管が下1mぐらいのところで詰まってしまいました。アパートの管理会社に電話したのですが、いつになるかもわからないので自分で直そうと思いました。私はベランダでオクラを栽培していたので、茎が2m以上伸びていたのを切ってベランダに置いていました。それを使って排水溝の奥をつついていたら、水が流れるようになりました。

ガソリンは無駄使いしないようにした方が無難です。

銭湯は無料になったところが多かったようです。

公園は避難所になります。車で乗り入れて車中泊する人や、テントを無償で貸し出してくれる店が近くにあって、それを張って暮らしている人がが多かったです。

飲料水は真水でなくてもいいからコンビニから買って来ておく(コーヒー牛乳やアイスコーヒーなどでもないよりまし)

アルコールはずっと飲みませんでした。車で逃げることもあり得ると思ったからです。

本震の後に、部屋の外でガスのにおいがしました。場合によりけりですが、できるだけ外に出て火事が起こっていないか見た方が無難です。

コンビニの近くに住んでいたのは良かったのですが、商品が入ってきませんでした(品不足)。配送センターの被災や交通渋滞も関係していました。

高速道路は壊れているところがあり、通れないところ、片側通行のところがあったが、国道3号線はだいたい通っていました。しかし、交通渋滞があちこちで起きていて、地震前とは状況が異なっていました。

運動不足になりがちなので、室内から出なくてもできるだけ動き回るようにした方がいいです。車中泊はあまり動かないので、できるだけ動くことを意識して生活。

まとめ

以上、思い出しながら書いてみました。また何か重要なことを思い出したら随時書き足していきます。

少しでも役に立てるかもしれないと思って書きましたが、普段から緊急時のことを頭の中でシミュレーションしたり、備蓄できるものはしておくに越したことはないので、参考になればと思います。

それでは、また。

こんにちは。熊の実です。 2017年1月22日の大河ドラマの後のNHKスペシャルで大地震の後の地震大火災をどう食い止めるかについてやっていました。それについてまとめてみました。 地震の被害を最小限に食い止めるための対策の最前線について紹介されました。 テレビを見ながらノートパソコン...