こんにちは。熊の実です。

2017年1月22日の大河ドラマの後のNHKスペシャルで大地震の後の地震大火災をどう食い止めるかについてやっていました。それについてまとめてみました。

地震の被害を最小限に食い止めるための対策の最前線について紹介されました。

テレビを見ながらノートパソコンに打ち込んでいったので、要点を箇条書きにしています。以下、できるだけそのまま示しています。下手に言葉を補うと違ったものになるかもしれませんので。

地震大火災との闘い

風で深刻化していた可能性

2016年11月の東京での国際会議で発表された内容:

1995年1月17日の阪神淡路大震災では同時多発火災109件、700棟全焼、400人の遺体。この時は1週間前からの風強い冬型の風だったが、たまたま地震当日は10mから3mへ弱まっていた。もし、風があったらもっとひどかっただろうというもの。もしそうだったら3000人は犠牲者が出たのではないかという予想。

被害を拡大する要因は強風だけではない

火災の発生場所

どこで起きるかによって死のリスクが変わる。

100ヶ所の出火場所と設定してシミュレーションした結果、世田谷区だけで数千人が危ないという予想。

広域避難場所に逃げること。

狭い道路に取り残された人達は逃げ惑ううちに死傷する。それによって2500人が死傷するだろうと予測。

燃えにくくする対策

「想定外」はエンジニア魂が許さない。とにかく「想定外だった」を生み出さないようにしたいというエンジニアとしての矜持が感じられました。

地震発生から1時間で火災発生がわかる。

少なくとも外に出て四方を見渡す必要あり。それだけでも判断の目安になる。

逃げ時の判断はどうするかという問題。

高齢者、病気の人は広域避難場所に逃げる。

とにかく空振り覚悟で動くことが重要。遅れたら命が危ない。

ただ、みんなが逃げるわけではない(消防士とか)。

木造住宅の密集地域で想定される首都直下型地震

木造住宅の密集地域では倒壊して逃げられなくなるリスクがある。

スマホ災害情報共有システムの研究

メリット

・ログインしている人に情報がシェアされる

・地図に入力インターネットで共有

・多くの人が入力

・安全な避難ルートを確保

・風向きで12時間後まで予測

問題点

・インターネットを使った情報は誰が入力するのかという問題

・ミスリードの問題がある。

対策

・ヘリコプターとITの連動

・感震ブレーカーまだまだ数が少ないので、まずは感震ブレーカーから対策をすすめてほしい

大火災もう一つのシナリオ

千葉県市原市ガスタンク爆発では爆風が3kmの市街地にも及んだ。実際に10日後に消し止められた。そういう時はまだ生きているタンク再爆発の連鎖がこわい。

この爆発は思いもよらないことがきっかけだった。すなわち、タンクに水が一杯に入れられていたときに地震がきた⇒重さで支柱が折れて倒壊⇒それで倒れた他のタンクから燃料が漏れて引火⇒周囲に広がって大爆発。

爆発した方向に注目した研究者によると、その時はタンクの破片が海に落下していたのだが、もし反対側に起こっていたら施設が確実に破壊されていただろうとのこと。海に落下したので結果的には最悪の事態を免れたが・・・。

東日本大震災に見られた火災におけるもう一つのリスクは津波

今後の地震でも津波火災がさらに拡大することが懸念されます。

津波で船の動きに注目した研究者が、鹿島港でタンカー、貨物船の動きを観察。

14:46地震発生⇒小型船は沖に避難⇒タンカーは動けなかった⇒そして1時間後津波が来た時に押し流された。

もし、大型タンカーがタンクに衝突していたら大惨事だっただろうということです。

南海トラフ巨大地震

大阪が危ない

最大で震度6強、高さ5mの津波。

大阪北港地区27000キロリットルの油。堺泉北臨海地区は津波で流されることはないが、17000キロリットルがあふれ出る恐れ。合計44000キロリットルが大阪中心部に押し寄せるという予想。これは気仙沼の場合の4倍に相当。

油の広がりをシミュレーションしていました。

最悪の事態を映像化

震度6強の激しい揺れ⇒湾岸で5mの津波⇒タンカーがコンビナートに乗り上げる⇒爆発炎上。

さらに津波が小型のタンクを押し流す⇒流失した油が瓦礫とともに市街地に⇒漏電などで火が付いて燃え広がる。

このように、これまでにないタイプの地震大火災が起こると予想されていました。

想定外という言い訳はなくそうということでの対策

研究者による拡大を防ぐ新たな方法

・油分散在する海に特殊な成分を撒くと、それを吸収して固まった油が海に沈んでいくというもの。

・油に混ぜて火をつけると油に燃え移らないというもの。

・津波でタンクが流されるのを防ぐ装置(模型):タンクの50m手前にフレキシブルパイプを折り畳んだ状態で設置する⇒伸びた状態でそこを通過した水に渦が発生して、タンクに当たる水の威力を弱めることができる。つまり、フレキシブルパイプをタンクの手前に設置して威力を弱めることができる。

しかし、問題はコンビナート地域だけではない。普通の市街地で起こったのは初めての経験だった。よって、沿岸部は気をつけないといけない。

火災の方はまだ対策がとれると考えている。身近なところから対策をとる。一人一人が対策をとれる。消防隊で油を燃やして実践さながらの特殊な訓練が繰り返されている。

まとめ

大火災に至る前にどうしたら制圧できるのかという観点から技術と戦略を学ぶ試みがなされていました。きっと来るであろう災害の最大の備えとして、地震火災から命を守るために最前線では炎との闘いを検討しているというお話でした。

それでは、また。

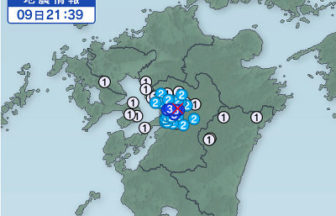

こんにちは。熊の実です。 先日、2017年1月14日と16日で、熊本に大きな地震が来てから9ヶ月でした。この9ヶ月はとても長く感じられました。 2016年4月14日と16日の大きな揺れからの1ヶ月の間には、度重なる余震があったことでテレビのテロップに出る震度の数字と体感した揺れが自分の中...