トップページ > 熱帯果樹の最短収穫 > アボカドの形と表面の観察 > アボカドの種の観察と播種 > アボカド(No.17)の水耕栽培(爪楊枝使用)

爪楊枝を刺して上下を切り取ったアボカドの種(No.17)の水耕栽培

メキシコ産のアボカドを上下を切って爪楊枝を刺して水栽培してみることにしました。果実の形は卵形、これをNo.17とします。No.15, No.16との違いは、PETボトルの上部の深さです。No.17の方が浅い分、水の量が少ないので細菌が繁殖して水が汚れやすかったり、同じ蒸発量でも水面の降下度が大きいなどの問題が種の発根に影響を与えると思ったからです。それと、PETボトルの有効利用です。捨てるのは簡単ですが、もったいないので使うことを考えます。蓋の上部の面積が小さいので全体を支えるのはかなり不安定ですが、ほかの容器を敷いて支えれば問題ないと思います。また、No.17はNo.15, No.16と併せて、種の上下を切って爪楊枝を突き刺して水栽培する方法を検討するのが目的です。つまり、サンプル3つで(n=3で)検討するということです。

| メキシコ | |

| 土ではなく水道水 | |

| キッチンばさみで500ミリリットルのPETボトルの上部3分の1あたりを切り取って、それを使いました。No.13で使ったPETボトルは下部でしたが、上部が残っているので有効利用します。120°の間隔で爪楊枝をはめ込む切り込みを入れて、そこにアボカドの種に刺した3本の爪楊枝をはめ込んで使用。しかし、PETボトルの先端で立てると不安定なので、爪楊枝の入っていた容器の上部をくり抜いて、そこにPETボトルの容器を逆さに入れて支えました。 | |

| アパートの室内の窓辺。 | |

| 2016年11月6日夕方 | |

| 1日1回 |

2016年11月6日

11月2日に買ってきたメキシコ産のアボカド11個目です。サンリブくまなんで税込み98円でした。赤味を帯びてきました。

2016年11月6日

4日後に切りました。けっこう軟らかくなっていました。

2016年11月6日

種の形は普通です。

2016年11月6日

底部は少し紐のようなものが付いています。

2016年11月6日

皮を剝きました。

2016年11月6日

皮は割と簡単に剝けました。

2016年11月6日

どんぐりのような形です。

2016年11月6日

真上の部分は少し凹んだところもあります。

2016年11月6日

頂部は5mmほど切り落としました。

2016年11月6日

底部は2mmほど切り落としました。

2016年11月6日

頂部(右側)と底部(左側)を切り落としたアボカドの種。形は非対称に写っています。

2016年11月6日

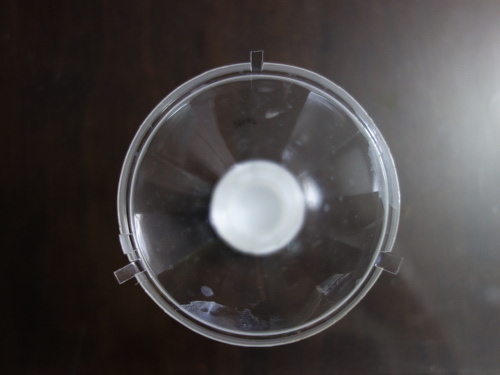

PETボトルに120°間隔で小さな切り込みを入れました。

2016年11月6日

高さはこれくらいです。

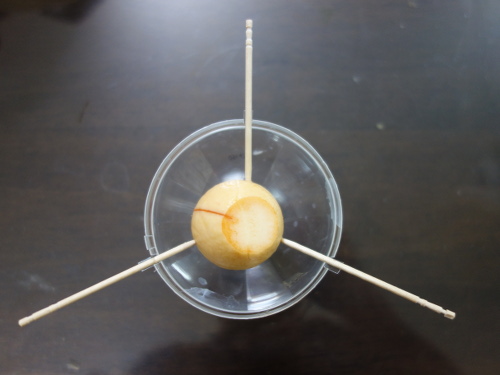

2016年11月6日

種の側面の中心付近に爪楊枝を若干上向きにして3本等間隔で軽く刺しました。そして、120°間隔で切り込みを入れたPETボトルにセットしました。

2016年11月6日

横から見ると底部がほぼ水平になっています。種の形がいびつなので、上面は水平にはなっていません。

2016年11月6日

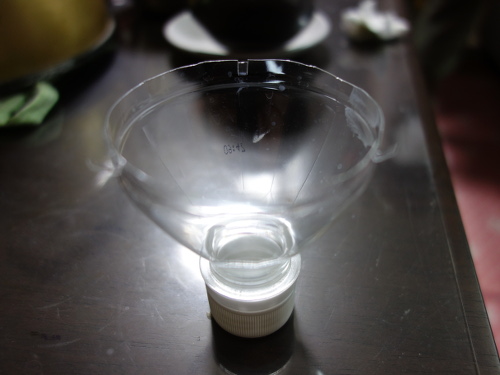

種の底部が少し浸かる程度の水道水を入れました。しかし、PETボトルの上部の蓋は面積が小さいので不安定です。これでは倒れてしまうでしょう。

2016年11月6日

そこで、爪楊枝が入っていた容器の上面をくりぬいて、支えとして使おうと思います。蓋をとった下部だけでは高さが足りなかったので、蓋をステープラーで固定して高くしました。

2016年11月6日

PETボトルと種をセットしてみました。ちょうどよい高さになりました。安定しているのでこれでいけると思います。

2016年11月7日

種の底部を切ったせいで、種の褐色の色素が水に溶け出していました。底部を切らなくても土の中では発根しているので、切る必要はないのではないかと個人的には感じています。No.16も着色が顕著ですが、No.15はそうでもありません。

2016年11月7日

底部の断面はけっこう茶色になっています。ここから溶け出して水が着色しました。この色素は水溶性だということがわかります。そのうち腐るかもしれません。もし、そうなった場合は、種は底部は切らずに土に3分の2ほど埋めるのがベストのように思います。頂部は切ってもいいような気がします。なぜならば、うまくひび割れないと、芽が横から出て来るからです。この現象はNo.4とNo.5で確認しました。

2016年11月26日

頂部の断面は色が濃くなりましたが、割れ目が広がった感じはありません。

2016年11月26日

しかし底部は割れ目が広がって根が表面に出ていました。

2016年11月26日

突き破るような感じで出てきています。

2016年11月28日

根が伸びてきました。

2016年12月1日

爪楊枝の入っていた容器から持ち上げると、根が伸びているのが確認できます。3日前より伸びていることがわかります。

2016年12月8日

根が出て来ると水が濁りやすいです。このPETボトルの工作では、根が伸びると蓋に根の先端が当たってしまうので、そろそろ鉢に植え替えることにしました。

2016年12月8日

種本体の長さより伸びています。

2016年12月8日

陶器製の鉢にタネのタキイの野菜と花の培養土を入れて、中央に穴を掘って植えました。このあとたっぷり水を遣りました。

2017年1月13日

特に変化はありません。

2017年4月27日

3ヶ月前より種が持ち上がっているような気がします。土が下がったのではなくて根が張って種が持ち上がってきたものと考えられます。芽はなぜか傾いて横から出てきました。

2017年5月30日

緑色になった種はとてもきれいです。これはこれで観葉植物になります。

2017年5月30日

緑色の種の接写。

2017年5月30日

没にした種にも緑色のものがあります。でも、緑にならないものもあります。その違いについては今のところわかりません。

2017年12月2日

斜めから撮影した寄せ植え。この時点では枯れていません。

2018年1月26日

斜めから撮影した寄せ植え。全部枯れています。寒さに耐えられませんでした。

2018年1月26日

正面から撮影。

まとめと今後の予定

メキシコ産のアボカド通算11個目になります。No.15, No.16と同様に爪楊枝を使った水栽培です。同じ方法で3個目を仕込めば(n=3)、たまたまそうなったという偶然性は排除でき、信頼性は上がると思います。

2016年11月28日、根が伸び始めました。底面を2mmほど切り落としているので、その長さを差し引いてもけっこう伸びてきました。頂部と底部を切り落とすのは出てきやすくするためだと思われます。また、水栽培は土の中で起こっていることが目で確認できるので面白いですね。ただし、ある程度生長したら土に植えないと限界があります。初期の観察にはもってこいです。夏休みの自由研究課題には良さそうです。

2017年4月27日現在、緑色の芽が表面に出てきていました。

2017年5月11日に一回り大きなプランターに植え替えました。根は3つの中では最も張っていて、その順番はNo.17>No.12>No.16でした。

2017年5月30日現在、緑色になった種がなかなかきれいだと思います。

2018年1月26日現在、全部枯れていました。よって、うちでは複数年は栽培不可能のようです。冬を越えられません。

Tweet