みかんの栄養

Orange Nutriments

冬には欠かせない果物といえば温州みかん(Satsuma Mandarin)です。

温州みかんも含めたみかんはビタミンCが豊富です。1日分のビタミンCはみかん2個で十分といわれています。みかんはビタミンA、Pも含みます。ビタミンPは、ビタミンに近い働きをする物質です。ヘスペリジンは、みかん由来のポリフェノールです。ビタミンPはヘスペリジン、ルチン、ケルセチン等の総称です(フラボノイド化合物、バイオフラボノイドなどの呼び名もあります)。ヘスペリジンは、みかんの実の部分よりも皮や袋、スジに多く含まれていることがわかっています。みかんの皮は工夫しないとなかなか食べれませんが、みかんの中袋やスジは実と一緒に食べた方がヘスペリジンを効果的に摂取することができます。ヘスペリジンは柑橘類に多く含まれている成分で、毛細血管の強化、血中コレステロール値の改善効果、血流改善効果、抗アレルギー作用、発ガン抑制作用など、健康のための重要な栄養素であることが認知されています。ビタミンAはβカロチン、で温州みかん系に多いクリプトキサンチンはガンの抑制力が強いとガン学会での報告もあります。

温州みかんの外果皮(フラベド)

(2014年12月6日)

外果皮を剥くと現れた中果皮(アルベド)。

(2014年12月6日)

実を中央からじょうのう膜に沿って剥がしました。

(2014年12月6日)

中果皮がたくさん付いたじょうのう膜(砂じょうを包む内袋)。

(2014年12月6日)

じょうのうを捲ると砂じょう(砂のう)が現れました。

(2014年12月6日)

中果皮を取らずに食べた方が体に良いです。

(2014年12月6日)

皮の部分は栄養価が高いのです。

(2014年12月6日)

風邪の予防

体内にビタミンCが欠乏すると風邪をひきやすくなると言われます。ヒトは体内でビタミンCを作ることができないので、外から摂取しなければなりません(必須アミノ酸の場合と同じです)。ビタミンCのほかに風邪の予防に寄与している成分はシネフィリンという物質といわれています。シネフィリンは温州みかん系に特有の成分です。シネフィリンをはじめとする栄養素は特に皮に多く含まれていて、ビタミンCに至っては実の3倍も入っているといわれています。コレステロール値を下げてくれるといわれているテレビン油も含まれているとのこと。ビタミンCやビタミンPは、白い綿状の甘皮の部分に多く含まれているので、きれいにとって食べるのは、実はとてももったいないことをしているわけです。みかんは風邪やガンの予防にもなるし、血行も良くなるし、便秘にもよいといわれています(鵜呑みにしてはいけませんが)。「りんごが赤くなる頃には医者が青くなる」と言われますが、みかんにも同じようなことが言われていますので、ビタミンCのような水溶性のビタミンは、過剰摂取しても余った分は尿に溶けて体外に排出されてしまいますので、そんなに体に害はないと思います。ただ、糖分の摂り過ぎになるので、そこは注意した方がいいと思われがちですが、みかんに含まれる糖分は100グラムあたり10グラムで、30~40キロカロリーぐらいと見積もられます。ということは、毎日何kgも食べ続けない限り肥満や糖尿病の原因になることはないと言えす。みかんには尿酸値を下げる働きもあるといわれているようです。 ビタミン類はサプリメントとして薬局でも市販されていますが、やはり、バランスのよい食事を通じて摂取するのが理想的です。

2014年12月6日(土)のYahoo!JAPANニュースで、三重大学院が廃棄みかんから醗酵でブタノールを作る技術を開発したというのが出ていました。採れすぎたみかんや、美味しいみかんの生産が出来なくなった古い木で実の付きだけは良いものは、この技術で燃料化できるかもしれません。

生活習慣病の予防

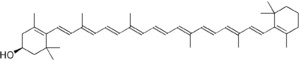

2016年3月24日のYahoo!ニュースで、「ミカン、糖尿病予防に効果 生活習慣病のリスク抑制」という記事が出ていました。β-クリプトキサンチンという植物化学成分が糖尿病などの生活習慣病を予防する効果がある可能性があるとのこと。断言はされていませんが、サイエンスでは「絶対に」という言葉は使わずに、「・・・と考えられる」と言うので、こういう表現になると思います。β-クリプトキサンチンはカロテノイドの一種で、β-カロテンに似ています。この構造は共役系(単結合と二重結合が交互に繰り返している部分)がけっこう長いので、可視光を吸収することができます。なので、みかんの色になると思います。β-カロテンは人参の色の成分であるのと同じです。

温州みかんを3〜4個食べた場合に、β-クリプトキサンチンはの血中濃度が高いグループは低いグループに比べてⅡ型糖尿病、脂質代謝異常症、非アルコール性肝機能異常症の発症リスクがそれぞれ57%, 34%, 49%低いという結果が得られたとのことです。

私はみかんをよく食べるので、この恩恵を受けていると考えられます。しかし、バランスが大事だと思います。