2018年4月13日(土)

2018年4月13日にホームプラザ ナフコからツルムラサキの種を買ってきました。生産地はタイとなっています。赤茎種か緑茎種かは明記してありません。写真から判断すると両方入っているのでしょうか。そうだったら面白いですけど。

トップページ > 循環型プランター栽培 > 別バージョントップ > ツルムラサキの種からの栽培

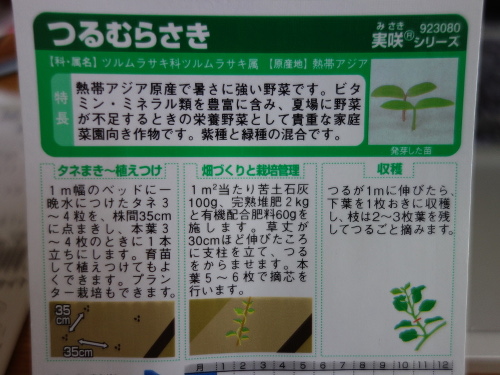

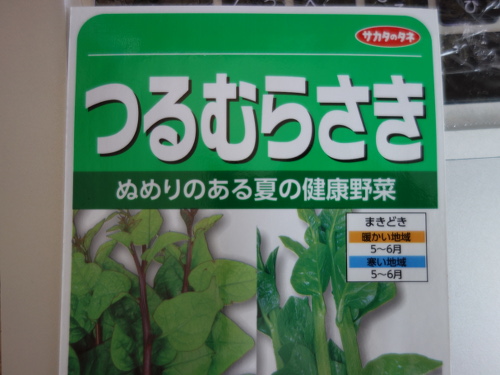

ツルムラサキはぬめりのある夏の健康野菜です。ホームセンターにサカタのタネから出ているつるむらさきの種がありました。もうしばらくすると苗が売り出されるので、そちらを買った方が簡単ではあるのですが、種から育てることに興味があったので買ってきました。

2018年4月13日にホームプラザ ナフコからツルムラサキの種を買ってきました。生産地はタイとなっています。赤茎種か緑茎種かは明記してありません。写真から判断すると両方入っているのでしょうか。そうだったら面白いですけど。

裏面の説明書きの上半分です。あらかじめ育苗して植える方法もあるようですが、プランターに直接蒔こうと考えています。蒔く前に一晩水に浸けて3〜4粒を点蒔きにすると書いてありますが、すじまき、点まき、ばらまきのうち、ばらまきでもいいような気がしています。私はこれまでは種の種類にかかわらずほとんどの場合ばらまきをしてきました。

蔓が1メートルになったら下葉を1枚おきに収穫するというのは、これまではやっていませんでした。今回は実施してみます。また、枝は根元から切っていたのですが、葉を2〜3枚残して摘むのが正しいようです。市販の種から育てる場合、袋に説明があるので、こういったことも勉強になるのがメリットです。でも、芽が出なかったら失敗ですが・・・。

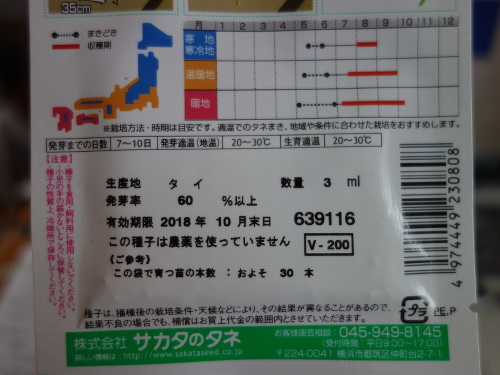

裏面の説明書きの下半分です。発芽率は60パーセントとなっていますが、実際は出すぎて間引きしなくてはならない事態も考えられます。でも、有効期限が2018年10月末日までと書いてあるので、実際は来年も使えるかもしれないけれども全部蒔こうと思います。数量3mLというのは変わった表現だと思いました。

蒔き時は暖かい地域も寒い地域も5月から6月となっています。

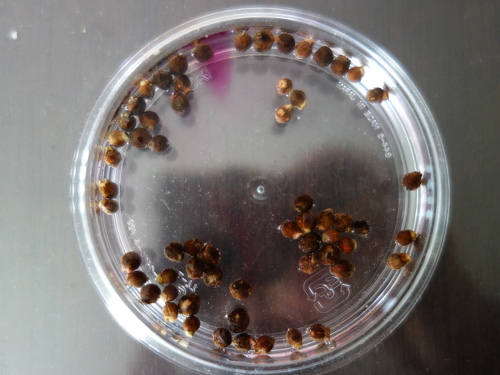

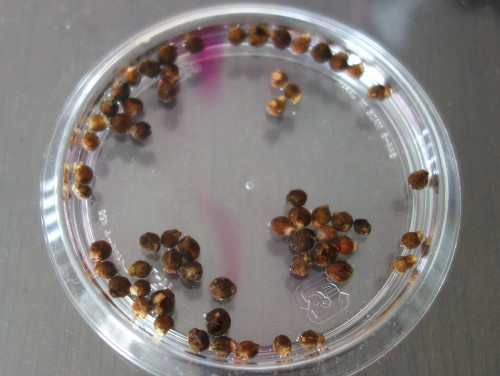

袋の上部にハサミを入れて種を出してみました。デフォルトの切り込み位置からは開けませんでした(写真を撮るため)。

丸い種です。以前、ベランダで栽培していたツルムラサキ(赤茎種)は落ちた種からまた発芽してきましたが、種自体は見たことがありませんでした。その苗は12月だったので室内で鉢植えで栽培を続けました。10センチメートルぐらいにはなりましたが、結局寒さのため枯れてしまいました。

61個入っていました。発芽率60%以上となっているので、37個以上の種が発芽する計算になります。実際はもっと難しいかもしれません。

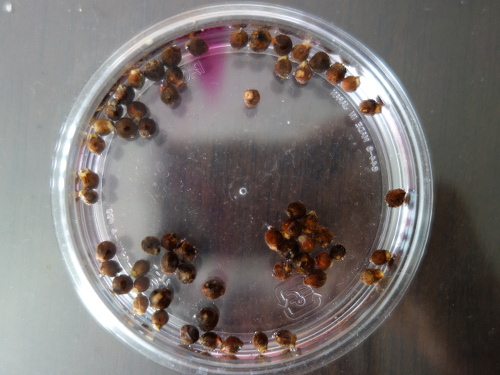

水を入れました。午前8:34です。

花と野菜のかる〜い培養土も鉢に入れて準備完了。あとは水分を吸い込んだ種を蒔くだけです。

水に浸して42分後に見てみたら、紫色の色素が染み出してきていました。これは赤茎種の種だと考えられます。種2個から色素が出てきているので、61個中、最低2個は赤茎種で、59個以下が緑茎種と考えられます。赤茎種2個はまだあるかもしれません。この2個はぜひとも発芽してほしいです。9:16撮影

色素が見えにくいので、角度を変えて撮影しました。種が入っていた袋の写真には緑茎種と赤茎種の両方がありますが、実際に水に浸してみると赤茎種の種が入っていることがわかりました。思わぬ判別法が見つかりました。

2個は赤茎種の種であると確認できました。ただ、残りの59個が全部緑茎種であるとは限りません。なぜならば、色素が染み出して来なかった赤茎種の種もあるかもしれないからです。

さらに20分経過しました。染み出した色素の量はあまり変わっていません。

色素が拡散して消えてしまう前に赤茎種の種2個を取り出しました。どの種から出ているかわからなくなりそうだったからです。種を赤茎種と緑茎種に分けて蒔くことにします。

夕方に赤茎種の種2個を中央に1個ずつ蒔いて爪楊枝を立てました。重要なのはこの2本の爪楊枝のところの種が赤茎種の種であるかどうかです。残り59個の中にも赤茎種の種があることは考えられます。

その周りに緑茎種の種を2個〜3個ずつ蒔いて爪楊枝を立てました。この鉢には種が合計50個あります。明らかに赤茎種である種2個(鉢の中央の2本)と、その周りのおそらく緑茎種と思われる48個です。

「花と野菜のかる〜い培養土」を種が隠れる程度に軽く被せました。種はあと11個余っています。次の3つの容器に3個+4個+4個に分けて蒔くことにしました。

まずはサラダ菜を植えている鉢に緑茎種の種を3個蒔いて目印に爪楊枝を立てました。緑茎種の種です。

次にフェイジョアの実生を植えている鉢に緑茎種の種を4個を蒔いて、爪楊枝を目印に立てました。

最後にデコポンやブラッドオレンジの種を蒔いている小さなプランターに緑茎種の種を4個蒔きました。目印に爪楊枝を立てました。

サラダ菜を植えている鉢に蒔いた種の上に「花と野菜のかる〜い培養土」を軽く覆うように置きました。

フェイジョアの実生を植えている鉢に蒔いた種の上から「花と野菜のかる〜い培養土」を軽く覆うように置きました。

デコポンやブラッドオレンジの種を蒔いている小さなプランターに蒔いた種の上から「花と野菜のかる〜い培養土」を軽く覆うように置きました。

昨日23日に右上に紫色の芽が出ているのに気づきました(写真は24日現在)。中央の2本の爪楊枝のところに赤茎種の種(と思われるもの)が1個ずつ埋まっていますが、残り59個の中にもにも赤茎種があったことになります。

上からマクロで撮影。

横から撮影。

頭をもたげてきました。

緑茎種の種も発芽してきました。

ほかにも、種から根が出てきているものが散見されます。

4月30日の夕方現在、26本の発芽が確認できました。緑茎種と赤茎種が13本ずつです。意外にほぼ同数ずつ入れてあったのかもしれません。この鉢の中には50個の種があるので、現在のところ発芽率は50分の26で52%です。この後も若干発芽すると思われるので、発芽率は袋に書いてある60%程度にはなるでしょう。実際のところ、そんなにたくさんは必要なく、ベランダではせいぜい2〜3本で十分です。よって、この50個の種の鉢の発芽分は実家の畑に植えるように持ち帰りました。それゆえ、発芽数や発芽率の評価はこの写真の時点までで終了です。

種を水に浸けて紫色の色素が滲み出てきた種は2個でしたが、中央に植えた2本です。これによって、色素が滲み出して来た種は赤茎種と断定してほぼ間違いないようです(取り違えない限り)。しかし、色素が出てこなかった色素はすべて緑茎種ということはなく、赤茎種も相当数入っていることが判明しました。よって、赤茎種を確実に選り分けるのには色素が溶け出して来た種を見つけることは有効な方法となります。しかし、確実に緑茎種を判別することは困難であることがわかりました。

実家に置いてきた鉢の様子はわかりませんが、アパートのベランダの3つの鉢のうち、ブロッコリーを植えている鉢に蒔いた種からは2本発芽しました。この鉢では発芽率は3分の2です。

この鉢では4個の種のうち3個が発芽しました。写真右上の1本は赤茎種で、よく見ると少し赤色がわかります。残り2本は緑茎種です。発芽率は4分の3で7割5分です。苗3本のうちの1本はかなり生長してきました。

このプランターでは4個の種のうち4個全部が発芽しました。すべて緑茎種です。発芽率は4分の4で10割です。2本は本葉が出始めています。

ブロッコリーと一緒に植えているツルムラサキ緑茎種2本(鉢の左端と右端の2本)はサラダ菜を処分した鉢に植え替えます。

サラダ菜を植えていた鉢に移植しました。サラダ菜の茎をキッチンバサミで切ったものも入れています。土に還ってもらうためで、特に深い意味はありません。持続可能性は多少意識しています。小さい方は5月末に枯れてしまいました。

赤茎種も含む3本が発芽している鉢は、根鉢ごと抜き取りました。そして、深い鉢に移植しました。

「花と野菜のかる〜い培養土」をあらかじめ入れておいて、そこに根鉢を置き、隙間にも「花と野菜のかる〜い培養土」を充填しました。

この小さなプランターの4本は分けて移植することにしました。まず、4本のうちの右上の1本を大きめの丸いプランターのほぼ真ん中に移植します。次に左上の1本をその右側に移植します。

これが移植した2本。

次に、2枚前の写真の左下の1本を5号鉢に移植しました。土はDCMブランドの「花と野菜のかる〜い培養土」を使いました。

これが残った1本。この小さなプランターにはとりあえず1本だけ残しておきます。状況に応じてさらに大きなプランターに移植します。移植時に土ごと掘り起こしたので穴が開きました。そこには新しい「花と野菜のかる〜い培養土」を充填しました。

4月30日から1ヵ月経過して、40本発芽しています。それらのうち、約半数の19本が赤茎種でした。他の複数の容器では合計9本ありますが、赤茎種が1本しか含まれていませんでした。無作為に選んだのにこんなに偏っているのは偶然とは思えないレベルです。でも、偶然です。

ここの環境では午前中は日光が当たります。午後は蔭になります。当然それもベランダに置いている場合との生育状況の違いとして現れます。

まだ4月中旬ですが、播種するには早すぎるでしょうか。いつ蒔くか思案中です。

4月16日に蒔くことにしました。朝、8:34に水に浸しました。61個入っていたので、発芽率60%とした単純計算では36個以上から発芽する計算になります。これはベランダで栽培するには多すぎるので、畑にも植えようと思います。水に浸けると紫色の色素が漏れ出てくるので、赤茎種の種の判別ができることがわかりました。水を入れてから1時間もあれば十分判別できるようです。しかし、あまり時間を置きすぎると色素が拡散して却ってわからなくなるので、浸漬してから30〜40分ぐらいで観察するのがよいと思われます。夕方に種を61個全部蒔きました。4つの容器に50個+3個+4個+4個+=61個です。

4月23日に最初の発芽を確認しました。中央の2個以外にも赤茎種があったことが判明しました。この種は水に浸けた時に紫色の色素が出てきませんでしたが、こういう場合もあるということがわk

かりました。しかし、水に浸ける方法で赤茎種の種を判別するなら、中央の2個の種が赤茎種のものである必要があります。それは発芽すればわかりますが、発芽しなかった場合はわからないままで終わってしまします。

50個の種を蒔いた鉢は4月29日に実家に持って帰りました。残り11個はアパートのベランダにあります。今回の検討で、発芽率は60%程度になりました。また、赤茎種と緑茎種の含有比率も1:1に近いという結果になりました。皿に水を入れて種を浸けて、赤茎種を判別する方法では、色素が滲み出してした種は赤茎種の種といえるという結論になりました。一方、その他の種がすべて緑茎種ということではないということもわかりました。むしろ、この方法で直接判別できる赤茎種の種の割合はかなり少なく、大部分は色素が出て来にくい、または出てこないので緑茎種を直接判別することは難しいという結果になりました。

今後はベランダでの11個の種の発芽挙動と間引き後の栽培について検討していきます。

2018年5月18日現在、アパートのベランダで3つのコンテナに蒔いた11個の種のうち、発芽したのは9個でした。そのうち、緑茎種が8本、緑茎種が1本でした。実家に置いてきた鉢では両者の比率は1:1に近かったのですが、偶然とはいえ、8:1というのはなぜそうなったのか不思議です。子葉(双葉)が生長して、本葉も出てき始めたので、近いうちに植え替える必要が出てきました。

2018年5月19日夕方に2つの鉢のツルムラサキを移植しました。まだ移植していないのは小さいプランターに植えている4本だけです。

2018年5月20日朝に小さいプランターに植えている4本を2本と1本と1本に分けました。今後の状況を見ながら鉢増しを考えます。

2018年6月2日午後に50個を蒔いていた実家に置いている鉢は40本が発芽していました。発芽率80パーセントです。そのうち、約半数の19本が赤茎種でした。でも、ベランダで育てている9本に比べて生育状況がよくありません。一般に、環境と土の違いや、水やりの頻度や量、液体肥料の使用頻度の違いが関係していると思います。私個人の見解では、水の量と液体肥料を与える頻度の違いだと思います。もう少し大きくなったら母親に畑に植えてもらいます。

スポンサーリンク